LINE公式アカウントのメリット・デメリット徹底解説|他のマーケティング手法との比較と最適な活用法

「LINE公式アカウント、運用したほうがいいって聞くけど、実際どうなの?」

弊社でも最近、そんな相談を受けることが増えています。

LINEは国内月間利用者数9,700万人(2024年12月末時点)を超える圧倒的なプラットフォーム。しかも“開封率が高くてリーチしやすい”という話もよく耳にするため、魅力的に感じられるのも自然なことです。

しかし、現実はどうでしょうか?

「思ったほど友だちが増えない」「配信しても反応がない」「手間ばかり増えた」――

そんな声が後を絶ちません。

この記事では、LINE公式アカウントを戦略的に活用すべきかどうかを判断するために、メリットとデメリットの両面から冷静に整理していきます。

表面的な利点に飛びつくのではなく、“自社に合った活用”のヒントを見つけていただければ幸いです。

LINE公式アカウントってやった方がいいの?

多くの事業者が「導入したほうがいいとは聞くけど、実際に効果が出るのかどうか…」と、LINE導入に対して一歩を踏み出せずにいます。

その背景には、集客・売上に効くイメージはあるものの、「本当に自分たちのビジネスに合うのか?」「うまく活用できるのか?」という漠然とした不安があるからではないでしょうか?。

LINEはたしかに強力なツールですが、それを活かせるかどうかは“設計次第”。

次からは、その判断軸となる視点を整理していきましょう。

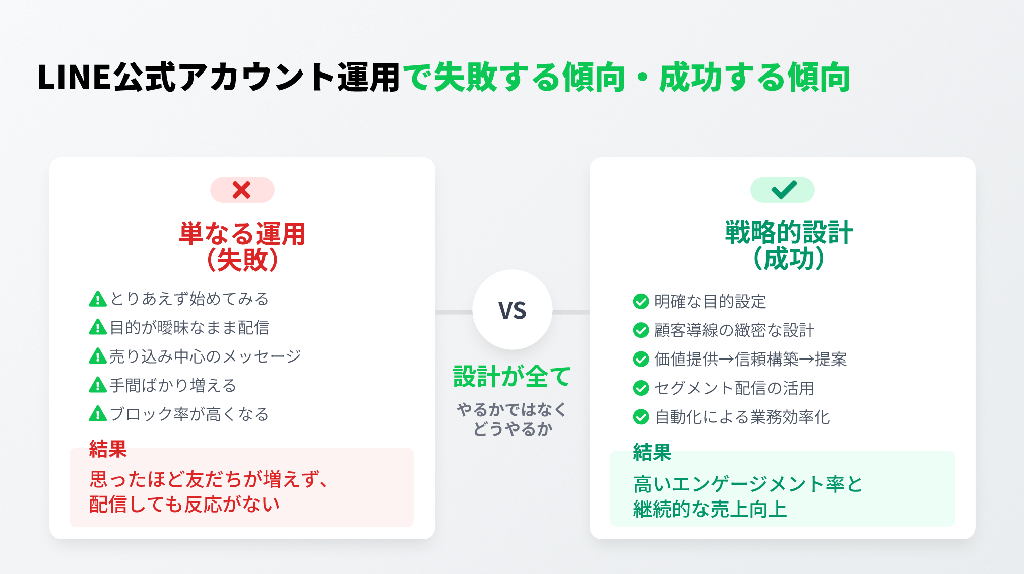

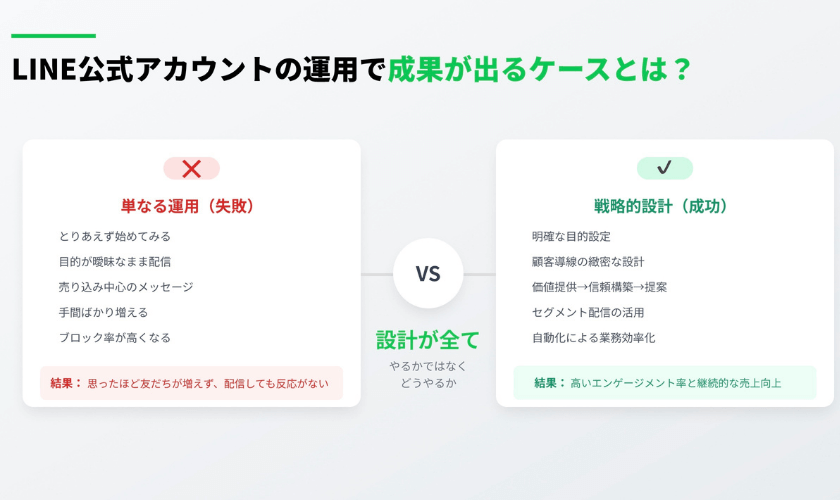

LINEは“やるべきか”より“どう設計するか”が重要

「LINEって効果あるの?うちもやったほうがいいの?」という問いかけに対して、弊社としていつもお伝えしているのは——

「やるかどうか」ではなく、「どうやるか」がすべてです。

LINE公式アカウントは、ただ作っただけでは効果は出ません。

機能が豊富で便利なぶん、“設計が甘いまま始めてしまうと、むしろ手間ばかりが増える”という落とし穴があるのです。

たとえば、目的が曖昧なまま配信をスタートしてしまうと、「何を送ればいいかわからない」「配信のたびに反応が落ちる」「ブロックされる」といった問題に直面します。

逆に、顧客の導線や自社サービスとの相性を見据えて戦略を組めば、LINEは極めて強力な集客・販促ツールになります。

LINEを「とりあえずやってみる」時代は、もう終わりました。

これからは、“LINEをどう組み込むか”を設計できる企業だけが、マーケティングで結果を出せる時代です。

このあとの章では、LINEのメリット・デメリットを整理しながら、

“活用すべきか否か”を超えて、“どう設計するか”の判断軸を解説していきます。

LINE公式アカウントのビジネスにおける役割

LINE公式アカウントとは、企業や店舗が「顧客と直接つながる」ためのLINE上のビジネス用アカウントです。

簡単に言えば、LINEを使ってお客さんに情報を届けたり、やりとりしたりできる公式の窓口だと思ってください。

企業や店舗が顧客と直接コミュニケーションを取れるツール

LINE公式アカウントは、メールマガジンやホームページのような「一方通行の発信」ではなく、双方向のやり取りができる点が最大の特徴です。

配信機能を使ってキャンペーン情報を送るだけでなく、ユーザーからの返信にチャットで対応することも可能です。

LINEという“日常使いのアプリ”に情報が届くため、開封率・反応率が高いのも大きな魅力です。

メルマガ・SNSとの違い(比較表)

それぞれのツールの違いをざっくり比較してみましょう。

| 項目 | LINE公式アカウント | メルマガ | Instagram / X(旧Twitter) |

|---|---|---|---|

| 開封率 | 非常に高い(50〜80%) | 低め(15〜25%) | 時間帯やアルゴリズムに依存 |

| 即時性 | 高い | 普通 | 低め |

| 双方向性 | ◎チャット可 | △返信は可 | ◯リプライ可能だが限定的 |

| 情報の届けやすさ | ◎プッシュ通知 | △迷惑メールに入りやすい | △タイムラインに埋もれやすい |

特にLINEは、「プッシュ通知で届く」「開封されやすい」「返信しやすい」という点で、顧客との密な接点を築きやすいという強みがあります。

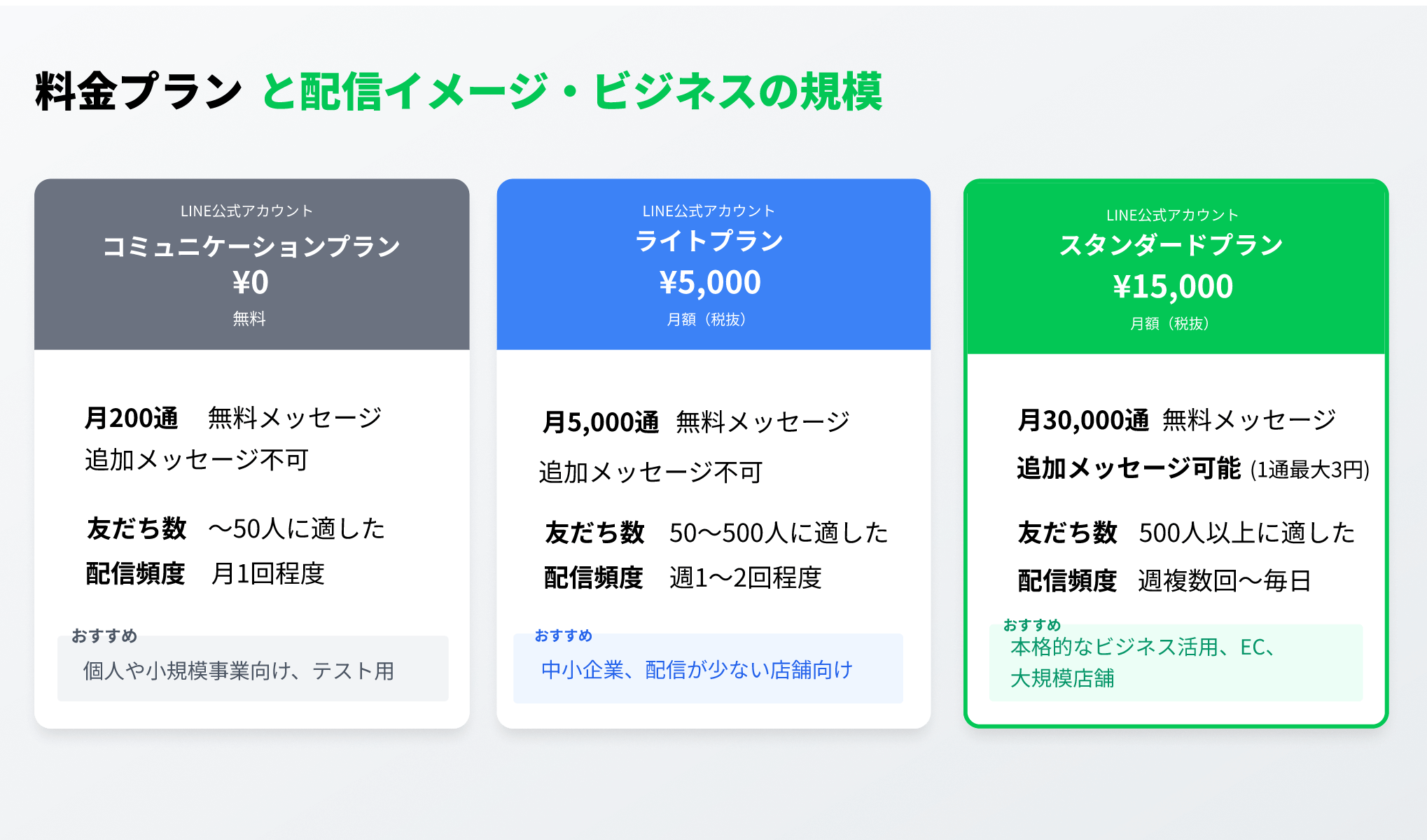

料金プランと選び方

LINE公式アカウントには、以下の3つの料金プランがあります。

| プラン名 | 月額料金 | 無料メッセージ通数 | 追加メッセージ |

|---|---|---|---|

| コミュニケーション | 無料 | 月200通 | 不可 |

| ライト | 月5,000円 | 月5,000通 | 不可 |

| スタンダード | 月15,000円 | 月30,000通 | 可能(1通あたり最大3円以下) |

以前はフリープランで十分でしたが、料金プランが変わり、現在はフリープランで事業として成果を出すことは難しくなっています。

そのため、真剣に事業にLINEを取り入れるのであれば早い段階から有料プランの契約は必須となります。

その上でのプラン選びのポイントとなるのが、「友だちの数」と「月に何回配信したいか」です。

例えば、週1配信(1ヶ月に4回)を行いたい場合、コミュニケーションプランでは友だち50人までが目安になります。それ以上になると、すぐに上限を超えてしまい配信が停止されるため、ライトプラン以上の検討が必要になります。

また、追加メッセージが可能なのはスタンダードプランだけであり、拡張性を考えるなら最初からこちらを検討しておくことも重要です。

最初は無理のない範囲から始めて、状況に応じてプランをステップアップしていくのが現実的な運用スタイルです。

コストを抑えるための運用テクニック

LINE公式アカウントはメッセージの配信数によって課金される仕組み(従量課金)になっています。友だち数×吹き出し数がそのまま配信通数となるため、内容の工夫や配信の方法によってコストを大きく抑えることが可能です。

無駄な配信を防ぐ3つのポイント

- 課金対象外の機能を活用する

VOOM投稿、チャット返信、応答メッセージ、あいさつメッセージなどは配信通数にカウントされません。 - セグメント配信で配信先を絞る

興味・行動履歴などで絞り込み、無反応なユーザーへの配信を減らすことで費用対効果が高まります。 - VOOMやリッチメニューとの連動活用

あえてメッセージで配信せず、VOOM投稿に誘導する/リッチメニューに集約するなどの工夫で通数を節約できます。

スタンダードプラン利用時の注意点

スタンダードプランでは、30,000通を超えた場合に追加メッセージが1通あたり最大3円以下で課金されます。配信通数が多いとコストが一気に膨らむため、配信頻度を事前に計画しておくことが不可欠です。

このように、LINE公式アカウントの「料金」と「配信設計」は切っても切れない関係です。「誰に」「どのタイミングで」「どんな内容を」届けるのかを設計することが、費用を抑えつつ最大の効果を得る鍵になります。

開設→運用開始までの流れ(概要)

LINEの解説から運用までの流れを簡単にまとめると以下のようになります。

LINE公式アカウント解説 5STEP

- LINEビジネスIDを取得

- アカウントの開設(プロフィールなどの基本設定)

- 初期設定(あいさつメッセージ、リッチメニューなど)

- 友だち追加用のQRコードやリンクを発行

- 配信・応答・分析機能の設定・運用開始

これらの設定は一見複雑に見えますが、正しいステップで組み立てれば、1〜2日あれば運用開始できます。

次の章では、LINEが持つ強力な“メリット”について詳しく見ていきましょう。

アカウント開設の手順はLINEの公式サイトにて図解で解説してくれてますので、そちらをご参照ください。

LINE公式アカウントのメリット(強み)

LINEは“気軽なコミュニケーションアプリ”というイメージが強い一方で、ビジネス活用においては他のマーケ手法では得られない優位性をいくつも持っています。

ここでは代表的な5つのメリットを、具体例とあわせて解説していきます。

(1)高い開封率・到達率

LINEの最大の強みは、「情報が届く」ということ。

メルマガの開封率が15〜25%程度といわれる中、LINEの開封率は50〜80%と圧倒的です。

なぜこんなに違うのか?

その理由は、LINEが「日常的に使われている」「プッシュ通知で届く」「開くまで既読がつかない」など、“見てもらう前提が整っている設計”だからです。

さらに、配信するタイミングやコンテンツを最適化すれば、開封率はさらに向上します。

(2)顧客とのエンゲージメントが強化される

LINEは“つながった後のコミュニケーション”にも強みがあります。

1対1のチャット機能や自動応答、リッチメニューなどを活用すれば、ユーザーに合わせた情報提供が可能です。

とくに注目すべきはセグメント配信機能。

属性(年齢・性別)や過去の行動(クリック履歴など)に応じて、必要な人にだけ必要な情報を届けることができます。

(3)集客から売上アップまでフル活用できる

LINEは単なる「連絡ツール」ではありません。

LINEクーポン、ポイントカード、ショップカードなどの機能を組み合わせることで、来店・購買・リピートまで一貫して動かせるのが強みです。

ECや実店舗での成功事例も多数あり、LINE経由での再購入や予約率アップを実現している企業は多く存在します。

また、ミニアプリや機能拡張ツールなどの外部ツールと組み合わせれば、ステップ配信で“関係性構築→信頼→提案”の流れを自動で作ることも可能です。

(4)自動化による業務効率化

「LINE運用って手間がかかりそう…」という声もよく聞きますが、うまく設計すればむしろ業務をラクにしてくれるのがLINEの魅力です。

たとえば、こんな活用が可能です。

- よくある質問には自動応答で対応

- 予約や問い合わせには定型チャットボットで即返信

- 配信はあらかじめステップ設定しておけば“自動化”が可能

特に少人数で運営している店舗や個人事業主にとって、“人がやらなくても回る仕組み”を作れるのは大きな武器です。

(5)費用対効果が高い

LINEは有料プランに移行するとコストが発生しますが、“1メッセージ=○円”の明確な単価設計が可能です。

広告のように「出しても届かない」「費用が読めない」ということが少なく、

「友だち単価」「反応単価」「成約単価」まで逆算できる設計がしやすいのが特長です。

さらに、LINE広告と組み合わせることで、

獲得単価を下げながら、確度の高いリストを集めることも可能になります。

次章では、こうした強みと表裏一体で存在する“デメリット”についても包み隠さずお伝えします。

メリットばかりに飛びつくのではなく、事前に「どんな落とし穴があるか?」を知っておくことこそが、LINE活用成功の第一歩になります。

LINE公式アカウントのデメリット(注意点)と解決策

LINEは確かに強力なツールですが、メリットの裏側には“落とし穴”もあるというのが正直なところです。

この章では、よくある5つの課題とその乗り越え方を具体的に紹介していきます。

(1)友だちが増えない(集客が難しい)

LINE公式アカウントで最初に多くの企業がつまずくのが、「友だちがなかなか増えない」問題です。

「せっかく開設したのに登録が進まない」

「誰にも見てもらえないから何も始まらない」

…これはある意味、最も根深い課題です。

原因

- 「登録する理由」が明確でない

- 導線がわかりにくいor目に入らない

- そもそも存在を知られていない

解決策

- “登録のメリット”を明確に言語化(限定情報・クーポンなど)

- SNSや店頭、名刺、WEBサイトに登録導線を分かりやすく設置

- 広告(LINE広告、Meta広告など)で認知拡大と登録獲得を加速

なかなか友だちが増えない場合、どこが課題になっているかを明確にすることで、登録率の向上ができます。

また、行う施策次第ではアクティブな顧客獲得を行い反応率向上につなげることができるのがLINE特有の強みです。

(2)メッセージ配信コストがかかる

LINE公式アカウントでは、メッセージの配信数に応じて費用が発生します。スタンダードプランでは月間30,000通を超えると追加料金がかかるため、配信すればするほどコストが積み上がっていきます。

ただ、本当に問題なのは、コストではありません。

「その配信が売上につながっているか?」という視点を見落としていることが、多くの事業者がつまずく落とし穴です。

よくある課題

- 顧客の反応や属性を気にせず、なんとなく感覚で一斉配信している

- メッセージの開封・反応が薄く、売上につながらない

- 結果として、コストだけが増えていく

「通数に制限がある」こと自体は問題ではありません。問題は、「誰に送っても響かない配信に、コストを使ってしまっている」という状態です。

配信コストを“投資”に変えるには、顧客との関係性に応じた設計が欠かせません。

解決策

- セグメント配信で、見込みの高いユーザーにだけ届ける

→読まれない層を除くことで通数を節約しつつ、成果を最大化 - 開封・クリック率の高い時間帯に絞って配信

→同じ通数でも「見られる率」が上がり、効果的 - ステップ配信など、シナリオに沿った情報提供

→やみくもな配信から脱却し、売上までの導線を自動化

実際の事例

あるEC事業者は、一斉配信で月30,000通を消費していたにも関わらず、売上が伸び悩んでいました。そこで、ステップ配信とセグメント配信を導入し、「買いそうな人に、適切なタイミングで」届ける運用へと切り替えたところ、通数は25%削減、CV(購入)率は約2倍に改善。

“ただの配信”を“売上につながる施策”に変えることで、コストも効果も両立できた好例です。

(3)ブロック率が高くなりやすい

LINE公式アカウントは“開封されやすい”という強みがある一方で、それは「嫌われるとすぐにブロックされる」というリスクと隣り合わせでもあります。

特に無料プランで始めたばかりの事業者ほど、友だちが増えてきた段階で「配信すれば売上につながるはず」と考えてしまい、強めの売り込みに走ってしまいがちです。

よくある課題

- 「いきなりキャンペーン」「いきなりセール」など、唐突な売り込み

- 配信頻度が高すぎて、ユーザーの“LINEのリズム”を壊してしまう

- 情報が一方通行で、読み手にとって得るものがない

つまり、“自分のための発信”に偏ってしまうと、LINEはすぐに嫌われるのです。

LINEで信頼を積むためには、「売る前に、届けるべき価値がある」という姿勢が必要です。

解決策

- 価値提供→問題提起→セールスの3ステップ設計

- 配信頻度は週1〜2回が目安

- コンテンツは“自分目線”でなく“読者目線”で

LINEはメールよりも生活動線に近いツールです。だからこそ、「売り手の都合」よりも「読み手の気持ち」が最優先。配信の目的が「売ること」だけでなく、「相手の信頼を得ること」に変わった瞬間、ブロック率は自然と下がります。

(4)運用負担が大きい

LINEは機能が多いぶん、「やることが多くて続かない」という声も多いです。

特に少人数体制の企業では、日々の運用に苦戦しがちです。

解決策

- ステップ配信・自動応答を使った“仕組み化”

- 配信の曜日・タイミングをあらかじめカレンダー設計しておく

- 外注や自動化ツールを部分的に導入

(5)長文・詳細情報には不向き

LINEは“パッと読める短文”に最適化されたツールです。

そのため、長文コンテンツや複雑な案内はLINE内では完結しにくいという制約もあります。

解決策

- 長文や詳細情報はブログやPDF、メルマガなど外部媒体へリンクで誘導

- LINEでは要点や導線のみを伝え、続きを外部で案内する“設計力”が重要

LINEは正しく使えば非常に強力なツールですが、知らずに始めると「手間ばかり増えて成果が出ない」という事態にもなりかねません。

この章のポイントを押さえておくだけでも、“LINE運用のつまずき”は大きく回避できます。

次章では、LINEを含む各種マーケティング手法と比べて、どのように“使い分け”ていくべきかを見ていきましょう。

【重要】LINE公式アカウントvs他のマーケ手法との比較

LINE公式アカウントの評価を正しく行うには、それ単体ではなく、他のマーケティング手法と比較して“相対的にどんな強み・弱みがあるのか”を理解することが不可欠です。

ここでは、よく比較対象になる「メルマガ」「SNS広告」「SEO」との違いを具体的に見ていきます。

(1)メルマガとの違い:LINEは“届く”、メルマガは“残る”

| 項目 | LINE公式アカウント | メルマガ |

|---|---|---|

| 開封率 | 高い(50〜80%) | 低め(15〜25%) |

| 資産性 | 低い(LINE規約変更の影響を受けやすい) | 高い(自社サーバーにリストを保有できる) |

| 配信コスト | 友だち数と配信数に応じて増加 | 配信スタンド費用のみで一定 |

| 長文・詳細情報 | 不向き(短文向け) | 向いている(構成・ストーリーで訴求可能) |

LINEは「今すぐ届けて、今すぐ読んでもらいたい情報」に強く、

メルマガは「じっくりと読んでもらいたいコンテンツ」「体系的な教育コンテンツ」に向いています。

結論:“即時性のLINE×資産性のメルマガ”で使い分けるのが理想

(2)SNS広告・SEOとの違い:LINEは“育てる”、SNS広告は“集める”

| 項目 | LINE公式アカウント | SNS広告 | SEO |

|---|---|---|---|

| 即効性 | ◎(配信すれば即リーチ) | ◎(広告出稿で即露出) | △(効果が出るまで時間がかかる) |

| 費用 | 友だち数に応じて増加 | 広告費が都度必要 | 記事制作や保守費用がかかる |

| 長期的な資産性 | △(LINE規約の変動リスク) | ×(広告停止で露出も消える) | ◯(検索順位が定着すれば継続流入) |

| エンゲージメント | ◎(1対1トーク、反応率高) | △(一方通行、スルーされやすい) | ◯(検索からの能動的流入) |

SNS広告やSEOはあくまで「新規顧客を集める入口」であり、

LINEはその後の「リストを育て、信頼関係を構築していくツール」としての役割が強いです。

結論:LINEは“育成型リストマーケティング”の主軸に最適

LINEだけで集客から販売まで完結させようとすると無理が出ます。

その代わりに、以下のような分担で組み合わせて設計すると、成果に直結しやすくなります。

- 広告やSEO→認知・集客(新規の入口)

- LINE→育成・信頼構築・販売導線の確立・LTV向上

- メルマガやSNS→詳細情報の提供、ファン化

LINE公式アカウントを成功させる運用のコツ

LINE公式アカウントをビジネスの成果に繋げるためには大きく3つのポイントを押さえる必要があります。

1つずつ解説していきますね。

(1)目的を明確にする

LINE公式アカウントの機能は多岐にわたります。

だからこそ最初に「自社では何を目的に運用するのか?」を明確にしなければ、方向性がブレて成果が出ません。

代表的な目的は次の3つです。

- 新規集客:SNSや広告からLINE公式アカウントへ誘導し、予約や購入につなげる

- リピーター育成:既存顧客に向けてキャンペーンやお役立ち情報を配信し、再来店・再購入を促す

- 顧客管理(CRM):チャット機能やセグメント配信を活用し、関係性の維持・深耕を図る

▶この目的に合わせて、KPI(友だち追加数、開封率、CV率など)を設定しておくと、改善もしやすくなります。

(2)友だち追加施策を強化する

LINE公式アカウントは「リストをためるメディア」です。

つまり、まずは“友だち”になってもらわなければ、何も始まりません。

無料で友達を増やす方法

- 店舗内やチラシにQRコードを掲示する

- SNSプロフィールや投稿に登録リンクを貼る

- Webサイト・ブログ・予約ページに誘導ボタンを設置する

- 特典付きの登録キャンペーンを実施する

有料で友達を増やす方法

- LINE友だち追加広告で直接LINEアカウントへの登録を促す

- InstagramやFacebook広告からLINE公式アカウントへの導線を設ける

登録時に「何がもらえるのか」「どんな情報が届くのか」を明確にすることで、登録率は大きく変わります。

(3)効果的な配信戦略を立てる

友だちが増えても、「配信内容」次第で成果はまったく変わります。

売上につながるLINE公式アカウント運用では、次の3つの設計が重要です。

配信設計のコツ

- 価値提供→信頼構築→提案の順で配信する

- 初期は“売らないメッセージ”で関係性を築く(お役立ち情報、限定Tipsなど)

- 提案はステップ配信や限定オファーでタイミングを設計する

LINE公式アカウントを「なんとなく配信するツール」から「売上を生む導線設計ツール」に変える。

そのためには、“目的に応じた運用設計”が必要不可欠です。

まとめ:LINE公式アカウントを「戦略的に使いこなす」視点を持とう

ここまで、LINE公式アカウントの特性や他のマーケティング手法との比較、メリット・デメリット、そして成果につなげるための運用のコツまでを解説してきました。

あらためて、LINE公式アカウントは「やみくもに運用しても結果がでる万能ツール」ではありません。

しかし、目的と導線設計さえ誤らなければ、非常に強力なマーケティング資産になり得るツールでもあります。

- 開封率が高く、ユーザーとの接点を築きやすい

- 機能が豊富で柔軟性があり、売上・リピートの導線設計が可能

- 一方で、運用には手間や費用がかかり、設計を誤るとブロックされやすい

だからこそ重要なのは、「とりあえず始める」ではなく「どう戦略に組み込むか」を考えること。

LINE公式アカウント単体で成果を求めるのではなく、SNS・メルマガ・広告などと組み合わせて“全体の設計図”の中に位置づけることで、その真価は発揮されます。

LINE公式アカウントを武器に変えるには

- まずは、自社にとっての「LINEの役割」を明確にする

- 集客〜販売〜顧客化までの導線を整理する

- 価値あるコンテンツを届け、信頼を積み重ねる

- 継続的にPDCAを回し、改善していく

LINE公式アカウントは、“仕組みとして運用できた人”にこそ、強い味方になってくれます。

次は、あなたのビジネスにとっての最適な使い方を見つけ、戦略に組み込む番です。

もしLINE運用について、自社のケースでどのプランが良いのか、どういう運用戦略をしていくべきなのか判断できなければ、一度弊社Lineteの無料相談をご活用ください。

貴社のビジネスの状況をお伺いしたうえで、ベストな運用提案をさせていただきます。

ちょっとした疑問でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。